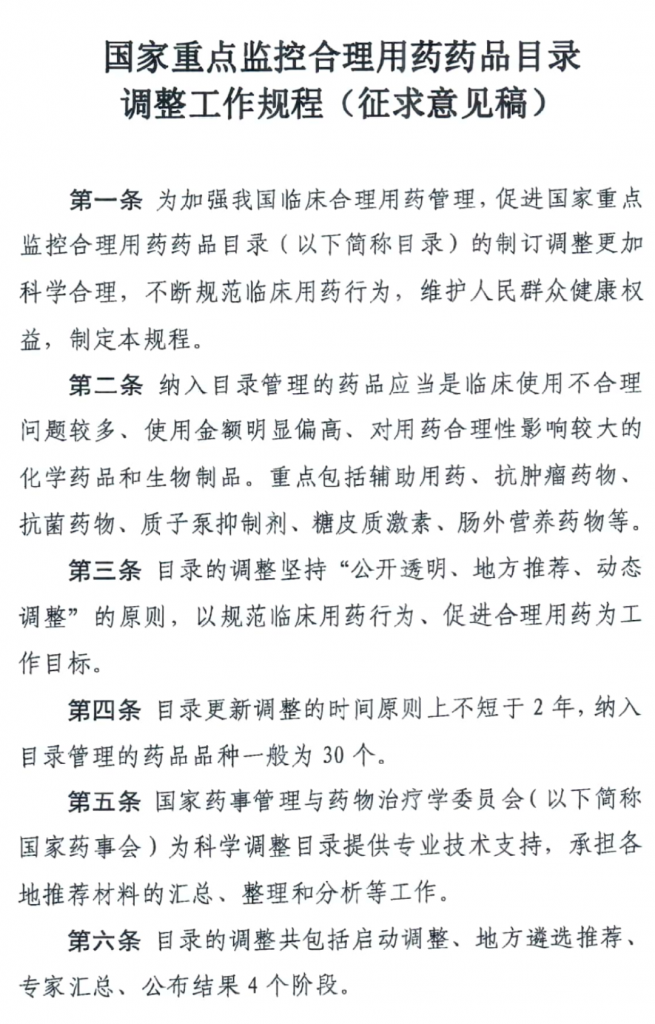

继新一轮医保目录调整工作启动、基药目录调整屡传消息后,重点监控药品目录也即将迎来调整。近日,网传国家卫健多医政医管局向各省下发了《关于征求国家重点监控合理用药药品目录调整工作规程(征求意见稿)意见的函》,其主要内容核心:

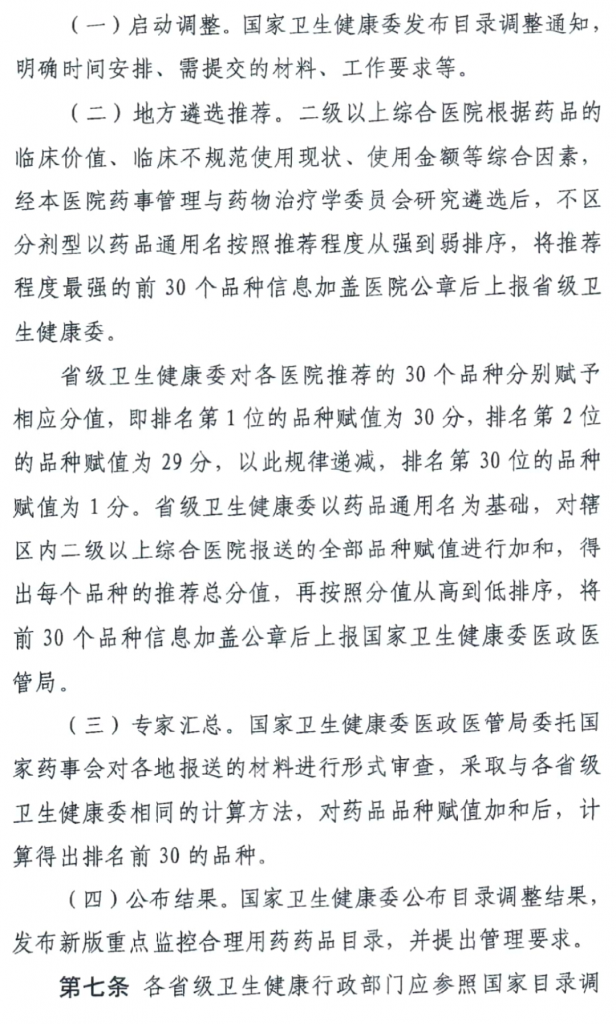

1、目录更新调整的时间原则上不短于2年,后期会像医保目录一样动态化调整;

2、调整后纳入目录管理的品种数量为30+品种,而此前第一批目录共纳入20个品种。

3、主要是临床使用不合理问题较多,金额偏大的药品,以辅助用药(说明书适应症有辅助治疗描述的产品概率较大)、肠外营养药、抗肿瘤用药、抗菌药、质子泵抑制剂、皮质激素为主。

4、本次调整可能还是不会考虑中成药。

新的重点监控药品被锁定,即将产生新版目录

据微信公众号《10号茶馆》消息,近期有关部门给各省下发重点监控合理用药目录调整的征求意见稿,据悉,该目录将进行动态调整,每2年一次,将依据药品价格用量进行筛选,重点锁定用量大、金额高、临床易滥用、辅助类药品,品种数量大约在30个左右,由医疗机构依据现有用药上报,再由省级汇总上报,最终形成新版目录。

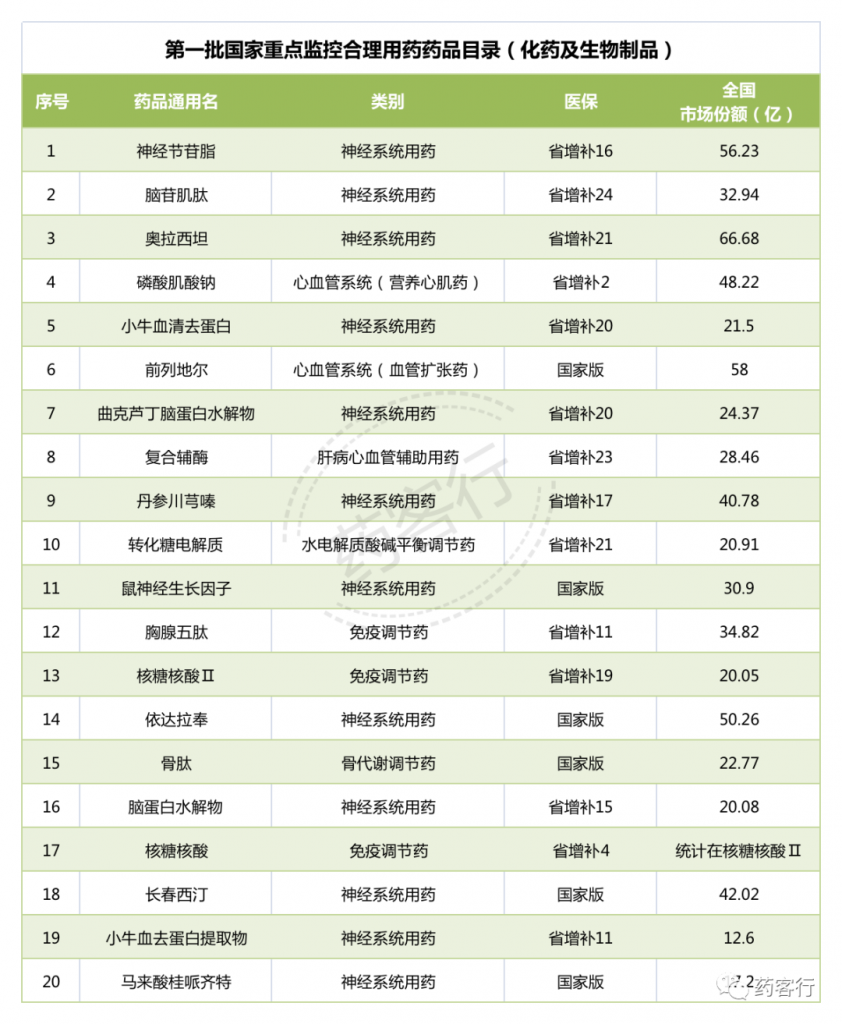

2019年7月1日,《第一批国家重点监控合理用药药品目录》正式发布,20个品种纳入。具体品种如下:

国家卫健委表示,制定国家重点监控合理用药药品目录的根本目的在于:规范医疗行为,提高这些药物在临床的合理用药水平。对于目录中的药品,要求在严格掌握用药指征的情况下按规定疗程、剂量合理使用。

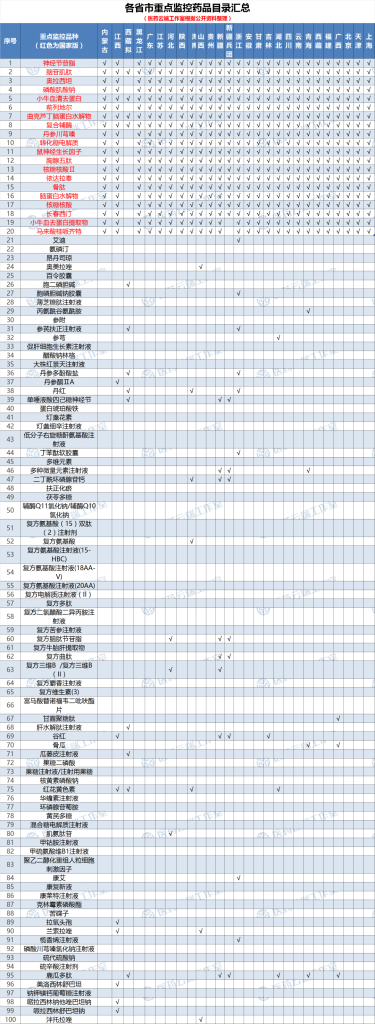

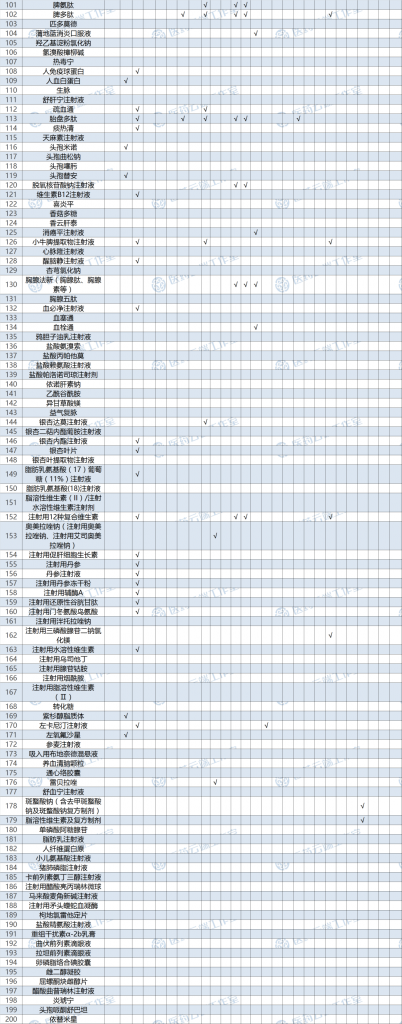

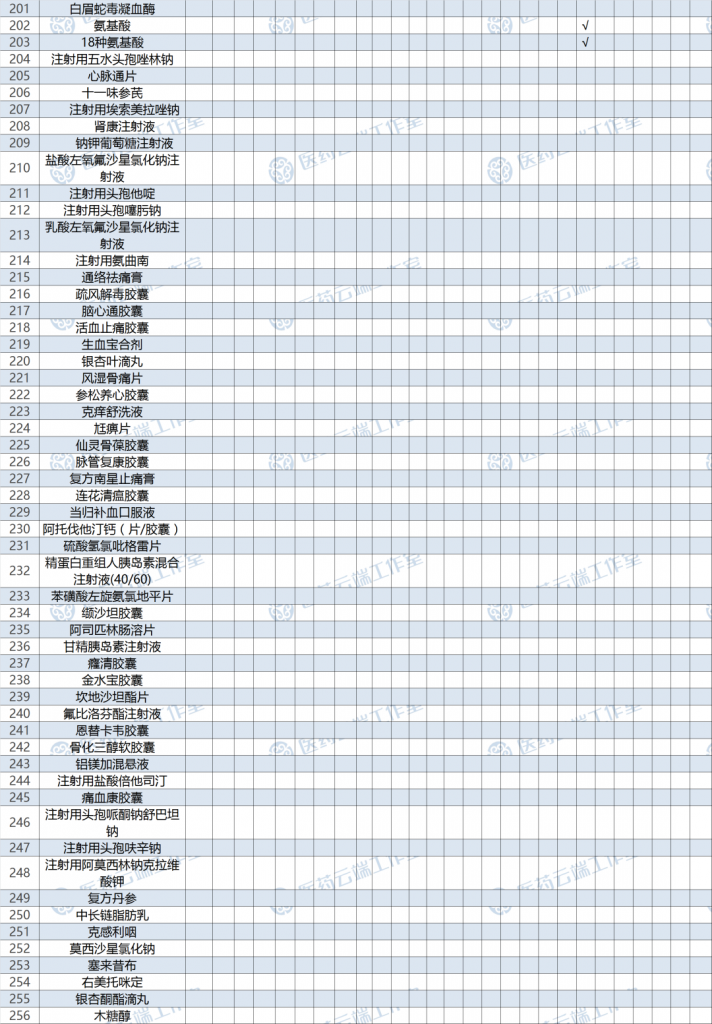

各省市已经公布超过200个重点监控药品,这些品种或已被锁定

紧接着,各省市也相继出台了各地重点监控药品目录,据不完全统计,除了国家版第一批20个品种外,省级、市级、甚至医疗机构都对某些品种进行重点监控,涉及化学药、生物药及中成药等200多个药品。

不出意外的话,新增加的重点监控药品,将在此范围内层层上报最终产生目录,这些品种或已被锁定!有意思的是,其中一些品种已经进入了当地的带量采购。

如下图所示:

重点监控药品成为第一批退出省增补医保目录的品种

其实,早在2020年7月,国家卫健委对十三届全国人大二次会议第5021号建议《关于严控辅助用药,推进科学用工的建议》的相关答复中就曾提到,关于建议将辅助用药从医保目录和基本药物目录中剔除,国家卫健委表示:将会同相关部门进行认真研究,酌情制订相关政策。随后,重点监控药品也遭到医保目录的重点调整。

2019年8月20日,国家医保局正式下发2019版国家医保目录,其中提到:“各地应严格执行《药品目录》,不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品,也不得自行调整目录内药品的限定支付范围。对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品,应在三年内按各省增补数量的40%、40%、20%的节奏调出。消化过程中,各省应优先将纳入国家重点监控范围的药品调整出支付范围”。

2020年6月17日,国家医保局、财政部、国家税务总局联合发布《关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》,明确要求加强医保目录管理,逐步统一医保药品支付范围,建立谈判药品落实情况监测机制,制定各省增补品种三年消化方案,2020年6月底前将国家重点监控品种剔除出目录并完成40%省级增补品种的消化。

因此,2020年6月30日就是国家重点监控品种的大限。目前已有多个省市发文,明确了具体调出品种,除国家重点监控品种外,也不乏有辅助用药的身影。

基药目录也对重点监控药品不待见

而根据《国家基本药物目录管理办法(国卫药政发〔2015〕52号)》,基药遴选要按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重、基本保障、临床首选和基层能够配备的原则,尽管辅助用药还没有规范、统一的定义,但很显然并不符合这个原则。

附:第一批重点监控目录

提到重点监控、辅助用药,就绕不开中成药这个坎,没有别的意思,药政、药坛 两网两号将国家中药保护品种清单整理出来,仅供参考:

国家已经把中药保护起来

第一个等级为国家绝密级的配方

第二个等级为国家级保密配方

第三个是中药保护品种

药监局官网显示:截至目前为止,我国被纳入中药保护品种的有127个(其中11个已过保护期);就在去年6月份,我国受保护的中药品种还有193个,不难发现,由于对中药质量品种要求的提高,被保护的中药品种正在逐年减少;随着众多产品保护期到期,中药保护品种将会越来越稀缺,而这些品种的竞争优势也将愈发明显,未来市场可期。被保护的中药品种名单如下:

附:文件原文

来源:蒲公英、医改界等