图片来自网络

1901年冬至,鼓浪屿三角梅盛开,林巧稚在父亲的书房中出生。这个爱听海浪声的女孩,因母亲死于宫颈癌,立下誓言:“我要让天下母亲不再受这种罪!”

从蒙学堂到协和医学院,林巧稚用十年跨越三重身份:19岁留校任教的女先生、20岁考场挥毫的考生、28岁戴上博士帽的协和新人。文海奖学金的金质奖章挂在胸前,她轻轻抚摸母亲留下的听诊器。

1929年,协和聘书的“结婚生育即解聘”条款让女学生望而却步,林巧稚却签下“林”字,成为首位中国籍女住院医师。她9个月升为总住院医师,凌晨三点手术室的脚步声、连续站立12小时的背影,都见证了她的努力。家长们给孩子取名“念林”,因为“生娃不再是过鬼门关”。

战火中的坚守:胡同诊所的六年(1941-1948)

日军推倒协和医院的铜灯,林巧稚却在东堂子胡同租下三间房,挂起“林巧稚诊所”的牌子。挂号费比公立医院低一半,穷人分文不取,还常把银元塞给产妇家属:“先买小米补身子。”6年8887份病历,最珍贵的礼物是一位农妇送来的三个月攒下的土鸡蛋。

改写医学史:三重坐标(1950-1983)

科研坐标:生命突围

1950年代,林巧稚在产房里像侦探一样寻找新生儿溶血症的解决方案,成功完成第一例脐静脉换血手术,白发又多了几根。她还带着团队走遍2000个乡村,为10万女性筛查宫颈癌,死亡率从万分之十五降到万分之五,被老百姓称为“刮片大夫”。

学术坐标:中国声音

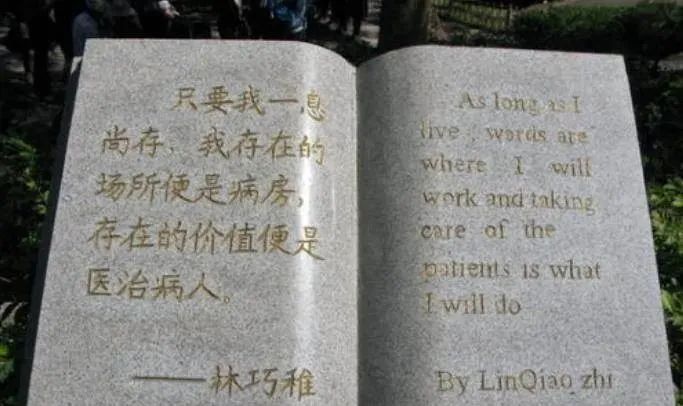

主编《妇科学进展》时,她用红、蓝、黑三色钢笔区分批注,红色是临床经验,蓝色是实验数据,黑色是国际前沿。这本书成为医学生的“红宝书”,扉页上的“严谨、求精、勤奋、奉献”是她的治学箴言。1980年住院后,她把病房变成工作室,病榻上完成50万字的《妇科肿瘤》,颤抖地签下名字。

精神坐标:医者仁心

54年里,她迎接了53746个新生命,用过的产钳被磨得发亮。1983年4月22日,她在昏迷中仍喃喃自语:“快,拿产钳……”临终前,她把3万元积蓄捐给医院,叮嘱“给孩子们买奶粉”。如今,协和儿科门诊的走廊里悬挂着她的画像,目光温柔如春风。

数据里的传奇

1930-1980年,中国新生儿死亡率下降67%(《中国卫生年鉴》)。

手写病历超10万份,错误率<0.3%(协和医院档案)。

培养妇产科骨干超2000人,学生遍布全国97家医院。

从产房到书桌:林巧稚的医学科普人生

林巧稚曾经说过这样一句话:“妊娠保健不是病,妊娠要防病。”她多年从医的经历,让她深刻地认识到,中国妇女的许多疾病与痛苦,往往源于贫穷、多子女以及缺乏基本的卫生常识。

林巧稚始终将这项科普工作铭记于心。1978年末,她因缺血性脑血管病住院治疗,即便身处病榻,她依然心系大众健康,主持编写了《家庭卫生顾问》一书。她每天都会收到大量来自全国各地的来信,其中很多是对生理、病理常识问题的咨询。她总是以深入浅出的方式,耐心地为每一位读者答疑解惑。

此后,她又组织编写了《家庭育儿百科全书》和《农村妇幼卫生常识问答》,将科学知识以最贴近生活的方式传递给广大农村妇女。在那个时代,这些书籍成为了许多年轻妈妈的必读书籍,真正成为了她们的“家庭卫生顾问”,为无数家庭带来了健康与希望。

图片来自网络

她是鼓浪屿飞出的凤凰,是协和长廊里永不熄灭的灯,是5万个孩子共同的“林妈妈”。翻开妇产科学教科书,泛黄的纸页上,永远闪耀着一个名字——林巧稚,一个用一生回答“何为医者”的中国女性。